雨が寒い。

(吉原幸子「自戒」から) わかものたちよ わたしはつひに一度も死ななかった たぶん 死ぬかはりに 殺すかはりに 書いたからだ 死にたい と書くことで 死なないですむのなら 詩はクスリみたいな役に立つ けれど その調子で 生きるかはりに書いてはいけない 愛するかはりに書いてはいけない

今の日記を書くかわりに、二十歳の頃の自分語りを少しづつ。

寂しい夜の間だけ読めます。

(吉原幸子「自戒」から) わかものたちよ わたしはつひに一度も死ななかった たぶん 死ぬかはりに 殺すかはりに 書いたからだ 死にたい と書くことで 死なないですむのなら 詩はクスリみたいな役に立つ けれど その調子で 生きるかはりに書いてはいけない 愛するかはりに書いてはいけない

海に行こう。

実家の近くのさびれた伊勢湾に。

京都からはたった2時間半。

逃げ出すのだ。

逃げたいのだ。

胸が痛む。

「こころなんて内臓さ 内臓が痛むように痛むのさ」

という詩を思い出す。誰の詩だったっけ。

「ひとりが好きなんでしょ?じゃあもう邪魔なんてしない。」

奥崎は言った。

僕は精一杯愛想よくふるまっていたつもりだった。

「寂しい」なんて言えばよかったのか。

言えるわけがない。

胸の痛みはきっとタバコのせい。

胸の奥にごわごわとした手触りがする。

憂鬱を自覚してから随分時間が流れた。

五歳頃の記憶がある。毎日が苦痛だった記憶はその辺りから始まっている。

動物の死体を投げ付けられたり、集めていた切手を盗まれたり、幼稚園の黴臭い真っ暗な縁の下に一日中閉じ込められたり、みんなの前で粘土の工作を壊されたり、そんなことばかり覚えている。

そしていつまでもエヘラエヘラとしまりのない笑顔を作る自分を思い出すだけで吐き気がする。

決して表向きはじめじめした人間ではなかったはずだ。

つまらないことで笑い転げるふりをし、

人を不愉快にさせまいと精一杯面白いことを言うふりをし、

僕はきちんともう一人の僕をやってきたと思う。

大方の人間と同じように。

他人にふれるのが怖い。他人にふれられるのはもっと怖い。

学校や塾やデパートの中では顔をあげて歩けない。

視線の向こうにあるたくさんの顔が、

どうしても自分を笑っている気がする。

閉っている扉を開けて中に入ることができない。

開けた瞬間につきささる視線を想像するだけでくるりと踵を返して来た道を戻る。

電話をかけることもできない。

ただ雨の降る公園で濡れていることしかできないでいる。

立派で脆弱な破綻者だ。

と自分を責め立てて、自分に酔って、それでカタルシスを得られる季節ははるか昔に過ぎた。

今は何かを書き、それがいかに本当の言葉から離れたものであるかを知り、深くうつむいたままピアノの和音やパウル・クレーのタブローに慰められている。

僕は偽物だ。

偽物の自分が偽物を作り出し、悪貨が良貨を駆逐するように、言わなければならないこと、考えなければならないことを全て偽物に書き換える。

「嘘も方便じゃない?」

自分に何度もついてしまった嘘は取り返しがつかない。

「何があっても生きる強い意志」を放棄し、

僕は全てを嘘に変換して傷をなめる方法を選択してしまったのだ。

灰色の空から澱んだ雨が降る。

澱んだものこそが美しい。

夢を見た。

夢のなかで記憶がハウリングし錯綜する。

死んでしまった人々が整然と並び、消えてしまった人々がひとり芝居をする。

僕は小さな芝居小屋にたったひとりきりの客として、

僕の中で死んでしまった人間たちの独白を聞く。

その言葉はうまく聞き取れない。

ウエムラくんは病弱で線の細い、色の白い子供だった。

小学生の間、よく遊んだ。

暗く憂鬱で学校嫌いだった僕は、同じようにもの静かでおとなしい彼と草や花をつんで遊んだ。

うちの田畑を歩いては二人で虫を捕まえたりレンゲの蜜をなめたりして一日を過ごした。

そんなこと、もうすっかり忘れていた。

僕にとって小学校は思い出さないように鍵をかけた記憶だ。

ウエムラくんはおとなになれなかった。

肺炎をこじらせてあっけなく死んでしまった。

中学にあがってすぐのことだ。

それを聞いて僕は全く哀しまなかった。涙も出なかった。

あのすすきの生えた土手を二人で歩いた時にもう諦めていたのかもしれない。

お互いが「どこか壊れている」ことをちゃんとわかっていたのかもしれない。

彼の体はこころとともに崩れおち、僕は処世を覚えて偶然生き残った。

ただそれだけのこと。

彼の死を知った日、僕はバスケットボール部に入部する。

夢が引き金となって忘れていたことを思い出す。

思い出したくなかった事柄の方が多い。

けれど時にふっと思い出すこれら消え去った人々の記憶は、

彼らが消え去る度に空けていった僕の中の真っ暗な穴を、

今さら彼ら自身が詫びるかのように甦る。

僕は夢の中で彼彼女らのよく聞こえない独り芝居を観ながら、

消えてしまった彼彼女らにはもう僕の中にさえ戻る場所がないのかもしれない、と考える。

僕は本当に大事にしていた人のことを想いながら、

今日も暗い部屋で独りピアノを弾く。

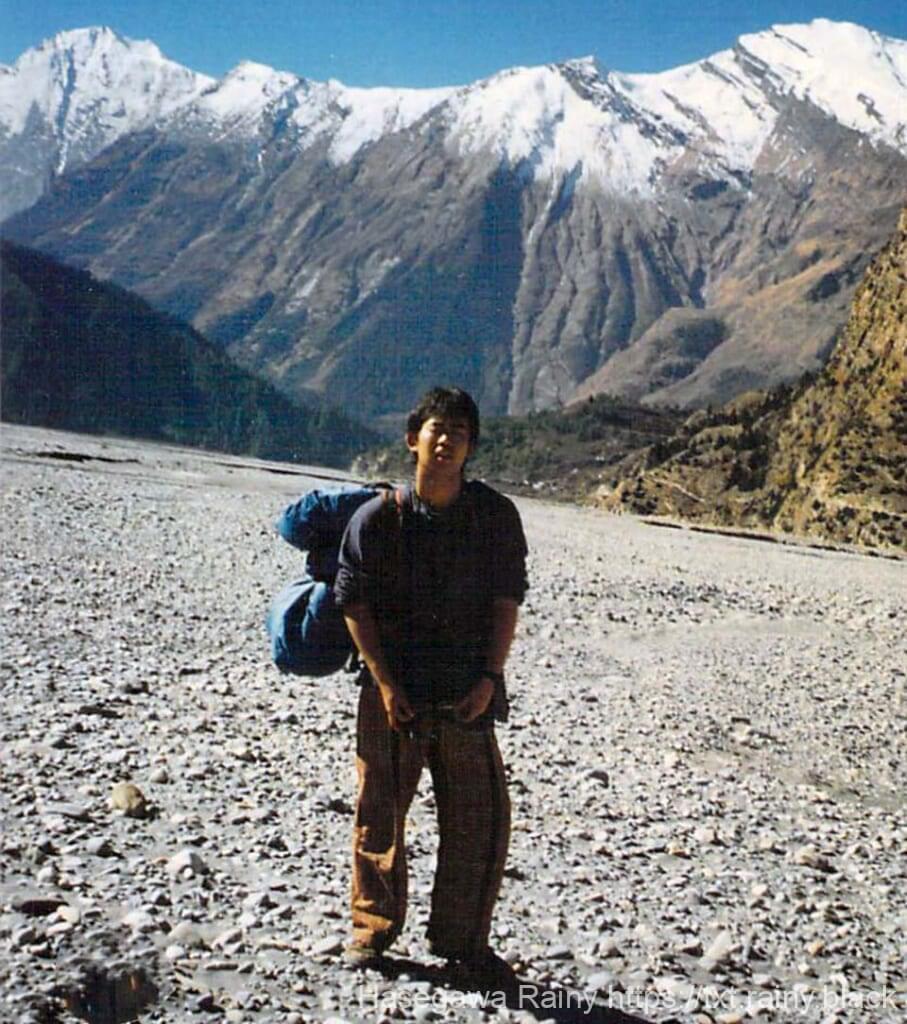

1996年・ネパール-ヒマラヤ

誰もいなかった。

何もなかった。

土と岩と砂と眼下に雲海を見ながら

本当に誰ひとりいない道を

ただひとり。

向こう側に何があるかと

もう問う必要もない。

帰り道の心配もいらない。

蒼いとはこんなに痛いものだったのだと

初めて知った。

その痛みにうちひしがれて

今でも晴れた空を怖がっている。